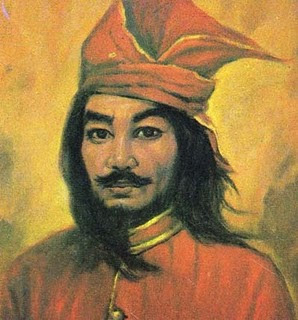

Sejarah Perjuangan Karaeng Galesong

Di dalam sejarah, Galesong adalah salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Gowa. Karaeng Galesong pertama adalah putra sulung Sultan Hasanuddin dari istri keempatnya bernama I Hatijah I Lo’mo Tobo yang berasal dari Bonto Majannang. Karaeng Galesong lahir pada tanggal 29 Maret 1655. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Atas dasar bakat kepemimpinan yang dimilikinya, beliau diangkat oleh ayahnya sebagai Karaeng (Kare) di Galesong dan namanya menjadi I Mannindori Karaeng Tojeng Karaeng Galesong (Galesong, termasuk bawahan kerajaan Gowa) dan kemudian menjadi panglima perang kerajaan Gowa.

Kerajaan Gowa yang mahsyur berabad di kaki pulau Sulawesi itu, akhirnya takluk di moncong meriam Kompeni Belanda. Di daerah Bungaya, pada tahun 1667 I Mallombassi Daeng Mattawang, Sultan Hasanuddin bersimpuh pada klausul Bungaya (cappaya ri Bungaya) walau sangat merugikan kerajaan. 15 benteng di sepanjang pesisir selatan runtuh, petinggi kerajaan ramai-ramai tunduk pada Belanda.

Namun, Kompeni tidak serta merta menguasai jalur pelayaran Indonesia barat ke timur. Di laut Spermonde, mereka menyebut adanya gangguan dari “Macassarsche zee rovers”, lanun dari Makassar. Mereka adalah prajurit Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh I Mannindori Kare Tojeng, penguasa wilayah Galesong di selatan Somba Opu.

I Mannindori, Raja Galesong atau Karaenga ri Galesong enggan tunduk pada isi Perjanjian Bungaya. Dia sesak pada isi perjanjian yang menurutnya tidak adil. Bulat tekadnya untuk melawan dan memilih meninggalkan tanah leluhurnya, berlayar ke barat menyusun strategi dan melanjutkan perlawanan.

“Kualleangna tallanga natoalia” lebih baik ku pilih tenggelam dari pada kembali, begitulah isi benak Karaeng Galesong ketika memutuskan bersiasat ke laut. Dari pada tinggal tapi hanya jadi pemimpin tanpa pengikut, dari pada jadi panglima tanpa prajurit. Dari pada jadi Karaeng tanpa pengikut.

Berdasarkan cerita lisan yang berkembang di dalam masyarakat Galesong bahwa sifat pemberani telah dibuktikan oleh sejumlah orang Galesong dalam menentang dominasi Belanda di tanah Makassar. Diceritakan bahawa I Mangngopangi Daeng Ngutung pernah mengucapkan janji di hadapan Karaeng Galesong, antara lain:

Bajimaki anne abbannang kebo’ karaeng

|

Pada saatnya kita harus berikrar

|

Naki bulo sibatang

|

Dan bersatupadu

|

Cera’ sitongka-tongka

|

Seia-sekata

|

Nanipajappa nikanayya kuntutojeng

|

Dan menjalankan yang namanya kebenaran

|

Ansorong bokoi ero’na Balandayya

|

Membelakangkan keinginan Belanda

|

Aminasa dudutonga karaeng

|

Sungguh ku berniat karaeng

|

Ampannepokangi pasorang

|

Mematahkan senjatanya

|

Ma’tangnga parang

|

Di tengah medan perang

|

Ampanumbangngangi balembeng ma’bangkeng romang

|

Meruruntuhkannya bagai Pohon di tepi hutan

|

Punna nia bura’ne karaeng rewanggang na inakke

|

Jikalau ada lelaki yang lebih jantan dari saya karaeng

|

Sere’lipa kuruai kusionjo’ tompo bangkeng

|

Satu sarung kami berdua saling beradu

|

Kusikekke kamma lame kukamma mamo kicini karaeng

|

Saling merobek layaknya ubi, seperti itulah yang karaeng lihat

|

Tedong a’lagayya jarang sialle ganayya

|

Bagai kerbau yang beradu, kuda yang bersetubuh

|

Nampa kicinika I Mangopangngi Daeng Nguntung

|

Kemudian lihatlah I Mangopangngi Daeng Ngutung

|

Campagana Bulukumpa

|

Campagana Bulukumba

|

Sesudah I Mangopangi lalu berdiri I Pasanri Daeng Kancing bersumpah:

Manna ka’kanying ilau

|

Walau awan gelap di barat

|

Bangkeng barakka kucini

|

Hujan badai yang kulihat

|

Tamminasayya

|

Tidak berniat

|

Towali ri’turungangku

|

Kembali ke asalku

|

Eja tompiseng na doang karaeng

|

Kalaulah merah itulah udang karaeng

|

Tumbang tompi na nicini

|

Nantilah runtuh baru kita lihat

|

Nanisombali tangkana sikalia

|

Kemudian kita biarkan berlayar (pergi) orang yang tidak berkata tegas

|

Setelah itu, disusul kemudian I Yumara Daeng Mappasang berikrar:

Bannang ejayya ri Bajeng

|

Benang merah dari bajeng

|

Tassampea ri Galesong

|

Yang tersangkut di Galesong

|

Tappuki na ta’kombeka

|

Putus tapi tak kendor

|

Anrai-raiki karaengku

|

Ke timurlah wahai raja

|

Inakke irayanganta

|

Saya lebih ke timur lagi

|

Kalakalaukki karaengku

|

Ke baratlah wahai raja

|

Inakke ilaukanna

|

Saya lebih ke barat lagi

|

Karaengku jammeng

|

Rajaku wafat

|

Ikambe lingka tongi seng ri anja

|

Kami ikut meninggal

|

Pangkai jeraku karaeng

|

Tandai kuburanku wahai raja

|

Tinraki bate onjokku

|

Tandai bekas telapak kakiku

|

Tena kuero karaeng lari ri parang bali

|

Tak kuingin lari dari medan perang

|

Nakiciniki I Yumara Daeng Mappasang

|

Lihatlah I Yumara Daeng Mappasang

|

Bannang ejana Bajeng

|

Benang merah dari Bajeng

|

Panjarianna tumanurunga ri Ko’mara

|

Keturunan tumanurunga’ ri Ko’mara

|

Karaeng Galesong bersama prajuritnya nan setia, mengembara di Selat Makassar dan mengganggu kepentingan pelayaran Belanda. Kemudian untuk melanjutkan perlwanan melawan VOC, Karaeng Galesong ke tanah Jawa. Ia tidak ingin berada di bawah jajahan Belanda, karenanya memilih untuk meninggalkan tanah Gowa bersama beberapa kerabat kerajaan. Mereka antara lain Karaeng Tallo Sultan Harun arrasyid Tumenanga ri Lampana, Daeng Mangappa (saudara kandung Karaeng Tallo), dan Karaeng Bontomarannu Tumma Bicara Butta Gowa.

Sejarah menuturkan, perjuangan Karaeng Galesong berlanjut ke tanah Jawa. Karaeng Galesong melakukan ekspedisi ke Pulau Jawa untuk membantu perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa (Sultan Banten) dan Raden Trunojoyo (Panembahan Maduretno) dalam memerangi VOC Belanda. Dalam Ekspedisi tersebut terbagi ke dalam beberapa Gelombang, yakni;

Gelombang pertama adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Laksamana Besar Karaeng Bontomarannu. Dalam kontingen itu ikut pula para pembesar Kerajaan Makassar beserta dengan laskarnya, antara lain disebutkan : Sultan Harun Al Rasyid (Karaeng Tallo), I Ata Tojeng Daeng Tulolo (Adik Sultan Hasanuddin), I Manindori Karaeng Mangeppe’ dan Syaiful Muluk Karaeng Bonto Majannang. Ekspedisi perang ini terdiri dari 4 armada dengan kekuatan 800 Laskar yang bersenjata lengkap. Mereka merapat di Pelabuhan Banten pada tanggal 19 Agustus 1671.

Gelombang kedua dipimpin oleh Settia Raja Opu Cenning Luwu (Petta Matinroe ri Tompotikka Pajung Luwu XIX) dan I Muntu DaEng Mangappa (Putera Karaeng Bontomarannu), terdiri dari 2 armada dengan 350 Laskar bersenjata lengkap pula. Kontingen ini berlabuh di Banten pada tanggal 16 September 1671.

Gelombang ketiga dipimpin oleh I Mannindori Kare' Tojeng Karaeng Galesong, dimana dalam kontingen ini pula turut ikut Abdul Hamid Daeng Mangalle bersama kedua pengawal setianya dan para tokoh besar Kerajaan Gowa lainnya. Mereka itu adalah I Adulu' Daeng Mangalle (Putera Sultan Hasanuddin), I Fatimah Daeng Takontu (Puteri Sultan Hasanuddin yang terkenal sebagai Panglima Srikandi Balira) dan La Mappa Arung Tonra Karaeng Rappocini'. Kontingen inilah yang paling besar dibanding sebelumnya, yakni : terdiri dari 70 buah armada perang yang memuat 20.000 laskar bersenjata lengkap. Mereka berlabuh di Pelabuhan Banten dalam bulan Oktober 1671.

Tidak dapat dilupakan pula, bahwa hampir bersamaan dengan gelombang pertama ekspedisi tersebut diatas telah menyusul pula kontingen lain yang bertolak dari Pelabuhan Makassar , yakni : Laskar Gabungan Melayu-Makassar berkekuatan 1.200 personil yang dipimpin oleh Ibnu Iskandar Datu Louadin, seorang Minangkabau yang tinggal menetap sebagai pemimpin masyarakat Melayu di Makassar.

Para pembesar Kerajaan Gowa dan sekutunya yang menolak menghentikan perang dengan VOC Belanda ini, menjadikan Kerajaan Banten di Pulau Jawa sebagai tujuan membuka front pertempuran baru. Disebabkan karena disana telah menetap lebih dulu Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al Makassari (Tuanta Salamaka). Beliau adalah seorang putera Makassar, menantu I Mangngu’rangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin Sombayya Gowa XVI (kakek Sultan Hasanuddin) yang diangkat sebagai "Mufti Kerajaan Banten", lalu dipermenantukan pula oleh Abu'l Fath Abdul Fattah Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten (1651-1692).

Pada masa pasca Perjanjian Bungaya yang kontroversial itu, telah terjadi perselisihan dalam keluarga antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan puteranya sendiri, yakni : Sultan Abu Nashar Abdul Kahar yang dikenal pula sebagai "Sultan Haji".

Sultan Haji adalah seorang yang sangat loyal terhadap VOC Belanda, sesuatu yang justru sangat dibenci oleh ayahandanya. Sultan Haji dihasut oleh Belanda dengan mengadu domba dengan Keluarganya sendiri, dengan alasan bahwa tahta kerjaan akan diserahkan kepada saudaranya (Pangeran Purbaya) jika tidak segera bertindak. Maka terjadilah pendurhakaan seorang putera kepada ayahandanya demi menuruti bujuk rayu VOC Belanda yang teramat sangat mempengaruhi pola berpikirnya. Maka Perang Banten yang terkenal itu meletus, perang antara ayah dan anaknya.

Perang Banten terjadi pada tahun 1678 sampai tahun 1684, perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Puteranya sendiri (Sultan Haji). Sultan Ageng Tirtayasa beserta puteranya yang lain bernama: Pangeran Hasan (Pangeran Purbaya) dibantu oleh Syekh Yusuf dan Karaeng Galesong serta para pemberani Makassar melawan Sultan Haji yang dibantu sepenuhnya oleh VOC Belanda. Perang itu berkecamuk dengan dahsyatnya, mengakibatkan korban jiwa dan harta benda yang amat banyak.

Di tengah berlangsungnya Perang Banten yang melibatkan banyak tokoh berbagai bangsa itu, tibalah Raden Kejoran (Panembahan Rama), seorang ulama dan termasuk kerabat dekat Kerajaan Mataram di Banten. Beliau adalah mertua Raden Trunojoyo yang sedang membangun pergerakan melawan Prabu Amangkurat I, Sultan Mataram. Atas permintaan dari Adipati Anom, Raden Kejoran meminta bantuan kepada para petinggi Makassar untuk membantu pergerakan Raden Trunojoyo melawan dominasi VOC Belanda di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Oleh karena adanya pertimbangan dari Syekh Yusuf, maka I Mannidori Kare' Tojeng Karaeng Galesong dan Karaeng Bontomarannu memenuhi undangan itu, melanjutkan perjuangan melawan VOC di Front Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berangkatlah kedua pemberani Makassar itu bersama segenap laskarnya untuk bergabung dengan Raden Trunojoyo di Kediri yang turut pula dibantu oleh Daeng Mangika (putera Sultan Muhammad Ali Sombayya Gowa XVIII), I Mappa Arung Tonra Karaeng Rappocini', Karaeng Mamampang dan Sultan Harun Al Rasyid Karaeng Tallo yang disertai oleh para laskar Bima. Dalam bulan itu pula, susul menyusul pemberani lainnya untuk membantu Raden Tunojoyo, yakni : I Muntu Daeng Mangappa dan I Ata Tojeng Daeng Tulolo bersama segenap laskarnya pula.

Di masa itu Karaeng Galesong diakrabi oleh Trunojoyo dan mendapat restu menikahi putrinya yang bernama Suratna, untuk mempererat hubungannya. Bersama Trunojoyo, bara perlawanan kepada Kompeni tak jua padam. Mereka bersatupadu melanjutkan perlawaanan di kerjaan Mataram terhadap Belanda pada tahun 1676-1679.

Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, dan pemberani Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Sehingga berbalik mendukung ayahnya dan memusuhi Trunojoyo.

Sebelum pernikahan antara Karaeng Galesong dengan anaknya, Trunojoyo meminta Karaeng Galesong dengan pasukannya membantu menyerang Gresik dan Surabaya yang berada dalam kekuasaan Adipati Anom, Dalam beberapa kali pertempuran dengan Belanda yang membantu Mataram, Pasukan Karaeng Galesong seperti ditulis ahli sejarah Belanda, Degraff, Karaeng Galesong berhasil mengobrak-abrik pasukan Adipatai Anom yang kemudian lari ke jawa Tengah. Akhirnya pasukan Madura dan Makassar berhasil merebut Karta (Keraton Plered) ibukota Mataram pada bulan oktober 1676. Kemuduian I Mannindori Karaeng Galesong memindahkan ibukota itu ke Kediri. Setelah Karta direbut, Amangkurat I terpaksa melarikan diri dari keratonnya dan berusaha menyingkir ke arah barat, akan tetapi kesehatannya mengalami kemunduran. Setelah terdesak ke Wonoyoso, ia akhirnya meninggal di Tegal dan dimakamkan di suatu tempat yang bernama Tegal Arum.

Karaeng Galesong Abadi di Ngantang, Kabupaten Malang

Menurut catatan sejarah, di akhir perjuangannya di tanah Jawa. Beliau wafat Pada tanggal 21 November 1679 di daerah Ngantang Kabupaten Malang. Kisah kematiannya diperoleh sejarawan Leonard Andaya dari Kolonel Archief, yang catatannya sekarang masih tersimpan rapi di Denhaag.

Demikianlah Sejarah Perjuangan Karaeng Galesong, yang dapat saya shrae pada kesempatan ini.